Jubileo Prensa

El CPJ condena censura del TSE por encuesta desfavorable a Evo

El CPJ condena censura del TSE por encuesta desfavorable a Evo

El Comité para la Protección de los Periodistas señaló que si el Gobierno de Bolivia dice respetar la libertad de prensa, debe reformar las leyes electorales.

Página Siete / La Paz

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) condenó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de impedir la difusión de una encuesta con datos desfavorables para el presidente y candidato del MAS, Evo Morales. Esta es la segunda advertencia que se hace desde una instancia internacional contra la censura impuesta desde el ente electoral.

“Si las autoridades bolivianas desean dar señales de que las elecciones del 20 de octubre serán imparciales y democráticas, impedir la publicación de una encuesta que muestra que el presidente Morales enfrenta una reñida contienda, transmite exactamente el mensaje opuesto”, señaló por medio de una nota de prensa, Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.

El 11 de septiembre el TSE divulgó un comunicado que declaraba que una encuesta encargada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) había violado las regulaciones sobre su financiamiento según la Ley Electoral, y que por tanto no debía difundirse por los medios.

La norma señala que el medio de comunicación que publique una encuesta que haya sido prohibida por el TSE puede ser sancionada con multas basadas en las tarifas publicitarias, y se le puede prohibir la publicación de futuras encuestas.

La pasada semana, el relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó que la convención elaborada por esta instancia prohíbe la “censura” en la realización y difusión de encuestas. “Cuando algunos requisitos se convierten en limitaciones a la posibilidad de realizar o difundir encuestas, la Relatoría dice que podemos estar frente a una situación de censura que está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos”, declaró Lanza.

En el pronunciamiento emitido por el CPJ se menciona que esa entidad “llamó al TSE para obtener una declaración, pero la llamada no fue atendida”. Por otra parte, señala que “muchos medios de comunicación tienen miedo de enfrentar al TSE, porque controla el gasto estatal en publicidad electoral, una importante fuente de ingresos, declaró al CPJ por vía telefónica Raúl Peñaranda, director del sitio noticioso Brújula Digital”.

La encuesta, denominada Tu voto cuenta elaborada por la Fundación Jubileo en coordinación con varios medios de comunicación y universidades evidenciaba que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a contar con toda la infraestructura estatal para hacer campaña electoral, apenas lograba una ventaja en la preferencia de votos por sobre sus principales rivales de Comunidad Ciudadana (CC).

“Si Bolivia desea estar a la altura de su declarado respeto por la libertad de prensa, debe reformar sus leyes electorales para permitir que las organizaciones noticiosas puedan informar libremente sobre todos los resultados de las encuestas”, señaló Southwick.

Al respecto, la CIDH precisó que, si bien las encuestas deben estar bien elaboradas, con calidad, con la respectiva ficha técnica, de quién hace la encuesta, por un manejo transparente, estos requisitos mínimos que pueden estar regulados por ley, no pueden constituirse en un impedimento para que se practiquen o se difundan sus resultados.

En una carta enviada al TSE por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), declaró que la decisión violaba el derecho ciudadano a ser informado. El sitio web de Tu voto cuenta, dejó de mostrar información y desplegó la palabra “censurado”.

Albarracín pide al TSE levantar veto a la encuesta y dice que el MAS teme el conteo rápido

Albarracín pide al TSE levantar veto a la encuesta y dice que el MAS teme el conteo rápido

Este miércoles, el rector de la UMSA envió una carta con más aclaraciones sobre la encuesta de intención de voto que fue censurada por el TSE

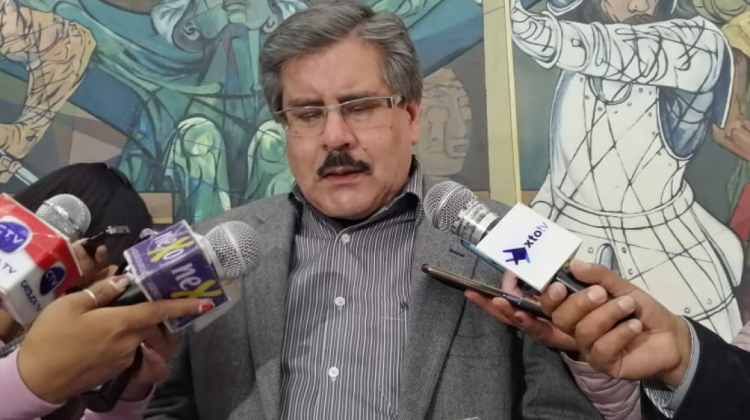

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín. Foto: ANF

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín. Foto: ANF

La Paz, 18 de septiembre (ANF).- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, espera que el Tribunal Supremo Electoral levante el “veto inconstitucional” a la encuesta sobre intención de voto, luego que envió este miércoles un nuevo informe escrito.

Funcionarios de la UMSA y del Órgano Electoral se reunieron esta semana, la entidad electoral solicitó una aclaración que este miércoles fue respondida por el rector Albarracín, considera que ya no existen “argumentos, ni excusas”, para mantener el veto sobre el estudio de opinión.

“El Órgano Electoral ha pedido que mandemos una última aclaración por escrito, le va a llegar al TSE ahora en la mañana, se supone que después de eso van a levantar el veto, pero como es un veto inconstitucional, los medios no deberían dar cobertura, pero lo hicieron”, sostuvo la autoridad académica.

/NVG/

Por alza del petróleo, Bolivia gastará más en el subsidio

Por alza del petróleo, Bolivia gastará más en el subsidio

Aunque el precio del gas exportado también se incrementará por usar como referencia el del barril de crudo, la importación de combustibles se encarecerá.

Lidia Mamani / La Paz

El alza del precio internacional del petróleo, como consecuencia de un ataque a dos refinerías de Arabia Saudita, ocasionará que Bolivia gaste más en el subsidio destinado a la importación de combustibles que lo que perciba por la exportación de gas natural, según expertos del sector.

El fin de semana, dos refinerías del mayor productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, fueron blanco de un ataque con drones, lo que ocasionó la destrucción de unos 5,7 millones de barriles de procesamiento diario de crudo, por lo que ahora sólo se extrae la mitad de ese volumen.

A partir del atentado, el precio del barril del Brent se mantuvo por encima del 10% en el caso del WTI, que sirve de indexación para las ventas de gas natural que hace Bolivia, es decir, se incrementó en un 14%, al cerrar en 62,1 dólares el barril de crudo.

Datos históricos de la cotización muestran que en 2014 el precio del barril estaba por encima de los 105 dólares. Luego, en 2015, registró un promedio de 49 dólares, parecido al de 2017. El año pasado subió hasta los 70 dólares; no obstante, en lo que va de este año no superó la barrera de los 63,86 dólares, registrados en abril. Ayer cerró en 62,1 dólares.

Ahora las dudas de cuándo se podrá restablecer el suministro se suman al miedo de que una escalada de la tensión entre Arabia Saudita e Irán lleve la cotización más arriba, publicó la agencia EFE.

Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, indicó que con la reducción de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, y la menor producción de líquidos, se preveía un supéravit energético de unos 850 millones de dólares.

Pero con la subida del precio del petróleo en más del 10%, se calcula que el país tendrá que destinar al menos 732 mil dólares adicionales por día para la importación de gasolina y diésel.

“Se registra un alza del precio del crudo en más del 10% desde que pasó el incidente en Arabia Saudita, es lo que vemos de momento. Este gasto adicional le representa al país 732 mil dólares adicionales por día, casi un millón de dólares, por la importación de combustibles. No sabemos cuánto tiempo será esta subida de precios; si es un mes, en ese caso se tendrán que multiplicar los 732 mil por 30 días, y así sucesivamente”, señaló.

Mientras que los ingresos obtenidos por las ventas de gas que se hacen a Argentina y a Brasil sólo aumentarán levemente, porque los volúmenes enviados se redujeron desde 2018.

En el caso de Argentina, en verano sólo compra 10 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y en invierno hasta 18 MMmcd. Mientras que con el mercado brasileño el nivel se estancó en un promedio de 12 MMmcd.

“Las importaciones de diésel y gasolina seguirán la tendencia internacional del precio del petróleo, por lo que vamos a sacar más dólares para la compra que lo que vamos a percibir por la venta”, sostuvo Ríos.

Para el investigador Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, el efecto de cualquier variación en el precio internacional del petróleo tarda entre cuatro y cinco meses en hacer efecto en el precio de exportación del gas.

“Si bien es posible un incremento en los precios internacionales, lo que ya se ve con un repunte del Brent que alcanzó 69 dólares el barril y el WTI por encima de los 60 dólares, por las razones que ocasionan el repunte se prevé que no serán de mediano plazo. De hecho, Estados Unidos liberó una parte de sus reservas de petróleo”, manifestó.

En su criterio, resulta preocupante que el país cifre sus esperanzas de mejoras económicas en una posible recuperación del precio internacional del crudo.

El experto precisó que en este año, la producción nacional de gas natural cayó en casi un 30% en relación con 2015; la exportación de gas natural a Brasil disminuyó en un 52% y en el caso de Argentina, se redujo en un 8%.

Déficit fiscal, principal problema del Gobierno

Déficit fiscal, principal problema del Gobierno

> En el PGE 2019, se fijó una cifra de 6,98 por ciento; sin embargo, en el programa Fiscal Financiero se elevó a 7,8 por ciento, tomando en cuenta que el 2018 cerró con 8,14 por ciento

|

A pesar de que los volúmenes y los precios bajaron de las materias primas en el mercado internacional, el Gobierno mantiene una inversión pública alta, lo que ha provocado un déficit fiscal que alcanza en promedio 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que representa en cifras 3.000 millones de dólares, y por ello es el principal problema que deben solucionar las autoridades nacionales, según economistas que analizaron el informe de la Fundación Milenio, en el Pentágono de Televisión Universitaria.

La alerta del informe de Milenio se suma a la ya anunciada por la Fundación Jubileo en su documento titulado "Con menores ingresos, se reduce la inversión y aumentan el gasto y la deuda", en el que señala que en los últimos años el Sector Público registró menores ingresos, pero con un alto nivel de gastos, y que aún expande los gastos corrientes.

"Esa situación resulta claramente en un déficit fiscal (más gastos que ingresos) que tiende a profundizarse", apunta y explica que si bien en el Presupuesto General del Estado 2019 se contempla una cifra de 6,98 por ciento, el Programa Fiscal Financiero 2019, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, en febrero, corrige la proyección y fija 7,8 por ciento respecto al PIB.

Jubileo sostiene que el déficit observado y programado en los últimos años estaría alrededor de 8 por ciento del PIB, que en un nivel preocupante en términos de loa sostenibilidad de las finanzas públicas.

CAMBIO CONTEXTO INTERNACIONAL

Para el analista económico, José Gabriel Espinoza, el Gobierno gasta más de lo que tiene, y esto representa un problema en el corto plazo, y por ello debe tomar atención a este indicador, ya que los recursos disminuyeron por los bajos precios de las materias primas.

Mientras la directora del Inesad (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), Beatriz Muriel, recordó que la estabilidad económica viene de la década de los 80, y representa un activo parea la economía nacional, pero ésta no es seguro de largo plazo, por ello cada año se la tiene que cuidar.

Muriel señala que los datos de la macroeconomía se han deteriorado, refleja el informe de la Fundación Milenio, entre ellas está la caída de las exportaciones, principalmente bajaron los minerales e hidrocarburos, tanto en volumen como en precio.

Y es por ello que se plantea algunos ajustes a la economía, como el tipo de cambio para reducir el déficit fiscal, que se dio por las menores ventas de gas natural a mercado de Brasil y Argentina.

Por ello sostiene que uno de los desafíos del próximo que venga, será volver a los equilibrios, reducir el gasto ante la falta de recursos.

Entretanto el coautor del informe, José Luis Evia, que trabajo junto a Luis Carlos Jemio, sostiene que el documento plantea serios desafió que se vienen para el país hacia el futuro, y algunos deberán ser enfrentados en el corto plazo.

CIFRAS

De acuerdo con las estimaciones de Evia sobre déficit fiscal, en porcentaje está alrededor de 8 por ciento y en términos monetarios la cifra alcanza a 3.000 millones de dólares. Mientras Espinoza sostiene que si se toma este parámetro, se puede estimar que en los últimos cuatro años, el déficit acumulado suma 12.000 millones, financiado principalmente por deuda externa y Reservas Internacionales.

Lamentó que algunas autoridades provoquen el déficit fiscal. Dijo que si bien las importaciones en 2018 alcanzaron alrededor de 9.000 millones de dólares, 1.400 millones fueron compras directas del Gobierno, en bienes de capital, como teleférico, maquinaría para la planta de urea, Papelbol, entre otras.

Sin embargo, la inversión realizada en empresas estatales no tienen los resultados adecuados, y estos bienes de capital no pagan su precio, a diferencia de las compras privadas.

Afirman que urge explorar más y abrir mercados para el gas

Afirman que urge explorar más y abrir mercados para el gas

Analistas del sector consideran que la falta de negociación de ventas con definición de volumen por un tiempo largo hace que petroleras no se animen a invertir.

Lidia Mamani /La Paz

Ante las afirmaciones sobre que el gas natural es el combustible del futuro, expertos consideran que urge acelerar la exploración para incrementar la producción de gas natural y, a la vez, se debe consolidar nuevos mercados.

Durante el foro, organizado por YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), el secretario general de la Unión Internacional del Gas (IGU), Luis Bertrán, aseguró que la demanda global incrementará el consumo de gas natural, ya que es la única energía fósil que continuará creciendo a futuro.

“La industria del gas continuará creciendo. El precio se ha reducido globalmente, pero en la región no ha bajado y es una buena noticia para Bolivia”, afirmó durante su participación en el segundo Foro Internacional Gas, Petróleo y Combustibles Verdes Bolivia 2019, que se realizó en Santa Cruz, del 19 al 23 de agosto.

Para el exministro de Hidrocarburos Carlos Miranda es una verdad “consagrada” que el gas natural es el combustible del futuro, porque se lo considera como el combustible de transición. “En vez de aumentar nuestras reservas, se disminuyen y es un tema que preocupa, porque estamos perdiendo la mejor época del consumo del gas”, dijo.

Asimismo, indicó que hay áreas, como el Chaco, que recién serán descubiertas, ya que los pozos que se hicieron en el lugar no fueron conclusivos; para ello se debe acudir a nuevas técnicas.

“Cuando YPFB indica que perforó 10 pozos y con eso cree que hizo la suficiente exploración, más bien, en vez de alegrarnos de eso, debe preocuparnos cada vez más. Está visto que no estamos evaluando correctamente los resultados que logramos, no se está haciendo la suficiente exploración o los pozos no están en lugares que deberían hacerse”, evaluó Miranda.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos coincidió en que Bolivia necesita seguir explorando gas y petróleo, éste último para producir más diésel y gasolina y dejar de importar estos productos que acrecentan la balanza comercial del país.

“Debemos buscar gas natural para seguir exportando a Brasil y Argentina, donde nuestro gas tiene amplio mercado pero bajas condiciones competitivas, entre ellas, probablemente menores precios. Para ello, Bolivia requiere explorar constantemente y uno de los primeros pasos debería ser la reactivación de campos maduros para revertir las importaciones de líquidos. Este tema no debe esperar más y es más que urgente. Nuestra economía se está desangrando”, afirmó Ríos.

El investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, manifestó que si bien la IGU apunta a un crecimiento en la demanda mundial, lo cierto es que la reacción de Bolivia ha sido muy lenta a este nuevo contexto.

“Clara muestra es que en los últimos 13 años no se ha logrado nuevos contratos de largo plazo para la venta de este energético, no se ha ampliado la participación del gas natural boliviano en los mercados ya existentes (Brasil y Argentina), tampoco se ha ingresado a nuevos países”, dijo.

En su criterio, un problema para la exploración es la falta de mercados, más allá de anuncios y de acuerdos de intensiones, no existe certeza sobre las nuevas condiciones que puede tener un eventual nuevo contrato con Brasil sobre términos de volumen, precio y plazo.

Además, una negociación por menores volúmenes, como pasó con Argentina, genera desincentivo en las empresas petroleras, ya que ninguna invertiría millones en un proyecto de alto riesgo sin tener certeza de mercado.

Entretanto, la exautoridad del sector petrolero Mauricio Medinacelli denotó que actualmente el país es deficitario en el suministro de líquidos.

“Existe la urgencia por encontrar mercados para el gas natural, dado que sólo así podremos obtener el condensado necesario para elevar la producción de gasolina y otros, para el consumo del mercado interno”, sugirió.

La producción

- Extracción Entre enero y agosto, la producción de gas está en un promedio no mayor a 45 millones de metros cúbicos día (MMmcd), cuando el Gobierno preveía que iba a estar en un nivel de 73,93 MMmcd.

- Venta Actualmente la venta de gas al mercado brasileño está en un nivel de 12 MMmcd. En el caso de Argentina, en el periodo invierno se envía un máximo de 18 MMmcd, y en verano baja a 10 MMmcd.

- Aporte El departamento de Tarija continúa siendo el mayor productor del país, no obstante su aporte se redujo y su participación llegó al 54% en la producción nacional de gas, porque sus megacampos como San Alberto y Sábalo, cada vez entregan menos. En 2014 su participación estaba por encima del 70%.

Importación subvalorada alarma a industriales

Importación subvalorada alarma a industriales

Los industriales proponen control del contrabando en mercados del área urbana y rural a través de gobernaciones y municipios, además de reducir el valor de la importación de mínima cuantía para evitar el “contrabando hormiga”.

Inversión / La Paz

El contrabando es el comercio ilegal. Si un país no lucha contra este mal, la industria disminuye su producción o cierra sus operaciones, deja a miles de familias sin empleo, el Estado pierde ingresos y destina menos presupuesto a la educación y salud, entre otros servicios.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) tiene identificadas hace años dos formas de defraudar al Estado: el “contrabando hormiga” o abierto que ingresa productos en cantidades mínimas, pero de manera continua; y, el “contrabando técnico” o la importación subvalorada de productos en frontera.

El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, explica que con la fórmula del “contrabando técnico” se declara un valor inferior al valor real de los productos importados y en consecuencia se paga en menor cuantía de lo que corresponde en impuestos de importación como el Gravamen Arancelario, el IVA Importaciones y el Impuesto al Consumo Específico (ICE).

Sostuvo que el principal problema del sector industrial e impulsor de la desindustrialización manufacturera es el contrabando y en particular el “contrabando técnico”, porque está contra la industria con sello “Hecho en Bolivia”.

El contrabando en sí está directamente ligado al comercio informal y en consecuencia alienta la economía subterránea, además de no pagar impuestos al fisco, no contribuye con la generación de empleos formales y destruye el aparato productivo industrial manufacturero del país.

Un estudio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), de 2014, establece que el país pierde por contrabando 2.213 millones de dólares anuales y año que pasa, el monto tiende a subir. Un estudio de la CNI señala que entre 1999 y 2014, el contrabando creció a una tasa promedio anual de 8%, superior al crecimiento promedio anual de la economía boliviana de 4,2%. El contrabando creció al doble que el crecimiento de la economía en el periodo de referencia.

A base del estudio de la CEPB, la CNI estima que el contrabando representa una pérdida entre el uno y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) porque esta actividad ilícita no contribuye al Estado.

En 2014, se estimó que el contrabando hormiga representó 533 millones de dólares de los 2.213 millones. Por los 7.777 kilómetros de fronteras de Bolivia, el “contrabando hormiga” ingresa por los puestos fronterizos y también por caminos y senderos marginales, es el caso de Pisiga y Tambo Quemado, Chile; Desaguadero, Kasani, en Perú; Puerto Quijarro y Cobija, en Brasil; Villamontes, Bermejo y Yacuiba, en Argentina, entre otras.

Estimaciones de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) sobre las exportaciones a Bolivia de países vecinos y las importaciones de Bolivia registradas por la Aduana Nacional de Bolivia señalan que en 2014 el saldo no registrado (contrabando) alcanzó a 449 millones de dólares, de los cuales 58,7 millones corresponden a la diferencia con Argentina, 131,3 millones a Brasil, 178 millones a Chile, 19,4 millones a Paraguay y 61,7 millones a Perú.

Al respecto el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó que vía contrabando ingresan al país televisores, computadoras, teléfonos celulares, línea blanca, joyas, medicamentos, ropa usada, alimentos frescos, principalmente de países vecinos, bebidas alcohólicas, aceites, enlatados, autos chutos, entre muchos otros productos de ultramar.

Dijo que con el ingreso ilegal de los productos mencionados, la industria de alimentos, textiles, marroquinería, entre otros, además de los importadores legales, son los perjudicados, porque “tienen que luchar en condiciones desiguales”, de manera particular en los precios, pues lo ilegal “siempre ofrecerá menor costo”.

Reducir “contrabando técnico”

En este sentido, dijo Blazicevic, el Consejo Nacional de Presidentes de Cámaras de Industrias de Bolivia declaró que “entre las principales preocupaciones de nuestro sector que generan un clima de alta inseguridad jurídica, en la actual coyuntura, son: el creciente contrabando y el comercio informal”.

Propone seis acciones urgentes: Reducir el “contrabando técnico” y para ello sugiere a la Aduana transparentar la lista de los importadores para identificar sus valores de importaciones a la mayor desagregación posible para cruzar información y de esta manera identificar a los contrabandistas.

Modificar la Ley 1053 sobre Fortalecimiento de Lucha al Contrabando para reducir el valor de 200 mil UFV porque en las actuales condiciones el contrabando por debajo de este valor es calificado como simple contravención tributaria y no como delito.

Intensificar la lucha contra el contrabando mediante interdicción con las Fuerzas Armadas y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en las fronteras con Chile, Brasil, Argentina y Perú.

Reemplazar el actual timbre ICE Importaciones que se utiliza para las bebidas importadas por un código de barras, código QR u hologramas para evitar las falsificaciones que, en el estado actual de la tecnología, son sumamente fáciles de generar en timbres de papel.

Realizar control efectivo contra el contrabando en mercados del área urbana y rural a través de las gobernaciones y los municipios, en coordinación con el empresariado, gremiales y consumidores.

Y, reducir el valor de las pólizas de Importación de Mínima Cuantía, cuyo valor máximo es de 2.000 dólares y con exigencias de importación muy ligeras. Este proceso se da en las fronteras y alienta el contrabando hormiga mediante el carrusel con las mismas pólizas de importación.

Inversión de Página Siete envió un cuestionario sobre la importación subvalorada a la Aduana Nacional de Bolivia y no hubo respuesta hasta el cierre de la edición (14:00-30/08/19).

Punto de vista

René martínez, analista de Fundación Jubileo

Uno de los problemas es el tipo de cambio

Hay dos elementos que este tipo de situación podría resultar; uno está en las recaudaciones fiscales, al igual que el contrabando versus una importación legal, hay una diferencia; el contrabando no está pagando los tributos correspondientes. Entonces, hay una afectación a la recaudación fiscal, si hay una importación que por debajo (o subvalorada) estaría restando recursos al erario nacional.

Por otro lado, las importaciones, el contrabando tiene efectos en el mercado interno y las posibilidades del productor nacional de vender sus productos, con el tipo de cambio, y la importación subvaluada; es más difícil competir para el productor nacional con el contrabando incluso con las importaciones (legales); entonces, los productos que están entrando con un costo o un pago de tributos que estarían por debajo, también entran a un precio menor y esto pone en situación adversa al producto nacional.

La afectación que tiene el contrabando con la economía nacional es algo que es de preocupación permanente. Habría que analizar si hay una verdadera lucha contra el contrabando y no sólo eso sino que hay un fenómeno que es la diferencia cambiaria que se tiene con los países de la región, que es el tipo de cambio que tenemos ahora, congelado desde 2011, y bajo el cual la moneda boliviana está apreciada; esto significa que es relativamente más barato comprar los productos que están produciendo en el extranjero, en países vecinos, que lo que se produce en Bolivia, y nuestros costos son más altos y los precios para la venta son más altos, y eso le quita competencia a la producción nacional. Este es el tema de fondo que habría que resolver.

A eso se suma el contrabando que afecta e introduce los productos a menores precios al mercado. Hay un tema por resolver que es una verdadera lucha contra el contrabando, pero también el tema de fondo que es el tipo de cambio que tenemos e incluso es difícil competir con las importaciones legales que pagan todo y el producto nacional no tiene oportunidad de competir.

Lucha contra lo ilegal

- Operativos De enero a julio se realizaron 26.849 operativos en las fronteras con Chile y Perú, y se decomisaron 781vehículos con mercadería de contrabando.

- Deceso Hasta el 8 de agosto, el Gobierno reportó 37 heridos y un fallecido de los efectivos militares en la lucha contra ese delito.

- Confiscan Entre enero y julio la mercadería confiscada al contrabando fue monetizada en Bs 162,4 millones, no se toman en cuenta vehículos.

- Decomiso Senasag decomisó 806 toneladas de productos sin registro sanitario en el primer semestre de 2019.

- Directorio Municipios productores de uva y vinos conforman directorio para frenar el contrabando de la materia prima que los afectan.

Alianza impulsa megaoperativo para hacer encuestas

Alianza impulsa megaoperativo para hacer encuestas

ANF / La Paz

La alianza de instituciones denominada “Tu voto cuenta” pretende recuperar el valor y la transparencia de las encuestas. En ese marco desarrollará tres operativos y aplicará en cada uno de ellos 14.000 encuestas con el 2,4% de margen de error.

El 31 de agosto se realizará la primera prueba, el 22 de septiembre la segunda y el 12 de octubre la tercera encuesta, además del conteo rápido el día de las elecciones , con “rigurosidad técnica”, declaró el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.

Varias universidades públicas, entre ellas la Universidad Mayor de San Andrés, la Fundación Jubileo, la Agencia de Noticias Fides, Erbol, Televisión Universitaria, Aclo, Diakonía, radio Esperanza, Red Pío XII, y la Ruta de la Democracia unieron esfuerzos para impulsar un trabajo conjunto.

“Tu Voto Cuenta” realizará estudios con 14 mil encuestas sobre calidad y preferencia electoral

“Tu Voto Cuenta” realizará estudios con 14 mil encuestas sobre calidad y preferencia electoral

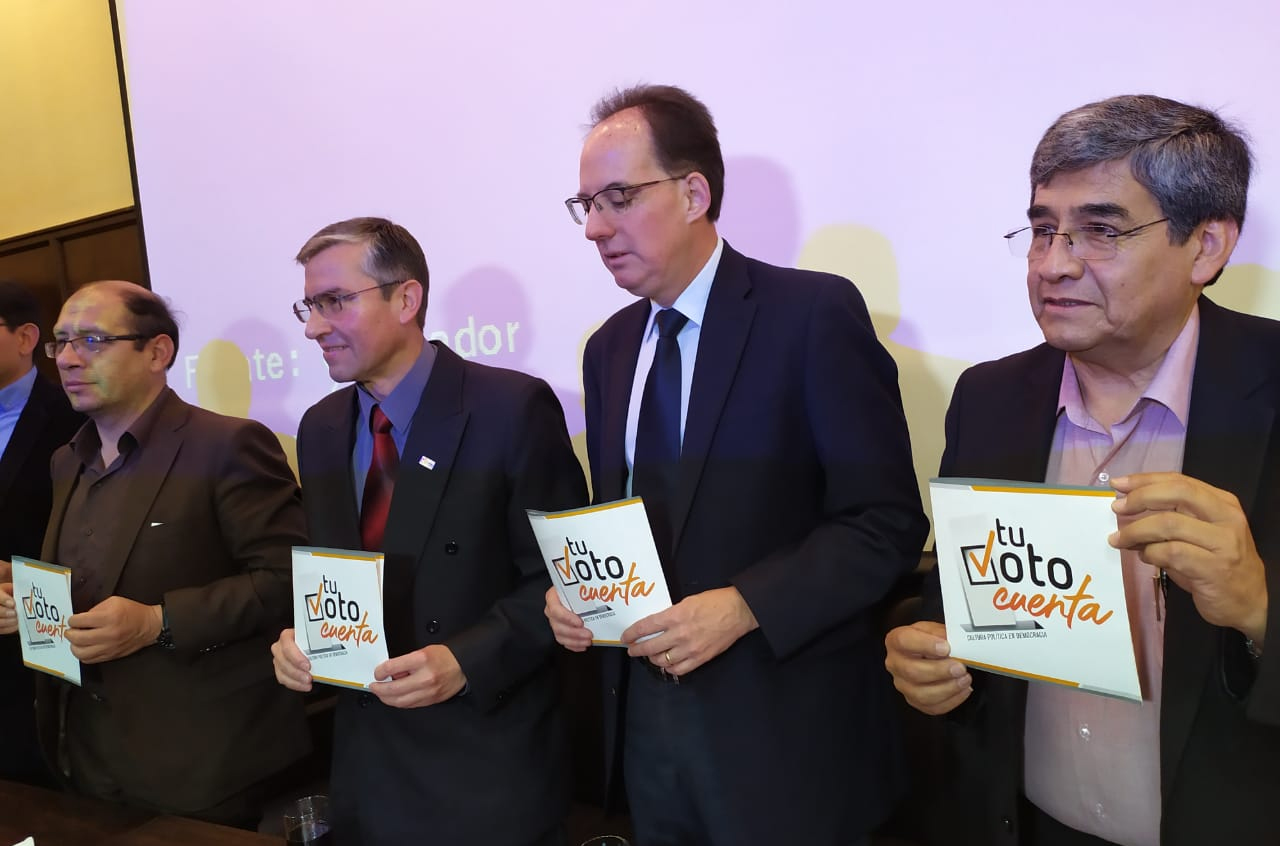

La iniciativa “Tu Voto Cuenta”, que cuenta con la participación de universidades, instituciones de la sociedad civil y medios de comunicación, anunció la realización de encuestas sobre calidad del proceso electoral y preferencia del electorado con estudios de magnitud inédita en este ámbito.

Se levantarán tres encuestas sobre la calidad del proceso electoral y la intención de voto. Además, el día de las elecciones, se hará un trabajo de observación de mesas de sufragio y el conteo rápido con los resultados.

La alianza informó que en cada operativo realizará 14 mil encuestas con una muestra étnicamente elaborada y representativa del padrón electoral.

Los operativos llegarán 233 de 339 municipios, 516 de 3.076 asientos electorales, 1.206 de 4.357 recintos, con un margen de error de 2,4%.

El objetivo es contribuir a un proceso electoral transparente, a partir del derecho político ciudadano de acompañamiento en las Elecciones Generales.

El director de Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, explicó que las encuestas se harán a partir de recintos electorales.

Indicó que los encuestadores, entre ellos universitarios, tocará las puertas de los hogares en el manzano de los recintos para realizar las consultas y registrarlas mediante medios informáticos, lo cual garantizará tener los resultados de forma inmediata.

Núñez señaló que los encuestadores tendrán una credencial, además del chaleco y gorra que los identifique.

El primer estudio se lo realizará el 31 de agosto, la segunda encuesta será el 22 de septiembre y la tercera se realizará el 12 de octubre, mientras que el 20 de octubre se realizará la observación y el conteo rápido.

El Director de Jubileo destacó que con una muestra de 14 mil encuestados, con 35% de incidencia rural, no sólo se puede lograr datos fidedignos a nivel nacional, sino también a nivel regional por la cantidad de consultas que se hará.

Instituciones que participan

Entre las instituciones que al momento ya forman parte de esta iniciativa están:

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y su carrera de Ciencia Política, la Fundación Jubileo, la Universidad Católica, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Universidad Pública de El Alto, la Universidad Amazónica de Pando, la Universidad San Francisco Xavier y su carrera de Comunicación Social, la carrera de Ciencia Política de la UMSS, la Universidad Autónoma del Beni, Diakonía Multimedia, Pastoral Cáritas de Potosí, Fundación Solidaridad y Amistad y La Ruta de la Democracia.

Entre los medios de comunicación aparecen: Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), Red Pío XII, Televisión Universitaria (TVU), Agencia de Noticias Fides (ANF), Aclo, Radio San Miguel y radio Esperanza.

Conteo rápido en comicios de octubre y encuestas previas a iniciativa de “Tu voto cuenta"

Conteo rápido en comicios de octubre y encuestas previas a iniciativa de “Tu voto cuenta"

Juan Carlos Núñez Director de la Fundación Jubileo (Foto El Día)

Brújula Digital 19|08|2019.-Con el propósito de contribuir a la transparencia electoral y fortalecer la democracia del país; la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Fundación Jubileo e instituciones nacionales e internacionales anunciaron este lunes la conformación de la alianza estratégica "Tu voto cuenta" que tendrá como objetivo el levantamiento de encuestas y conteo rápido para los comicios generales de octubre próximo.

La alianza comprende entre septiembre y octubre la realización de tres encuestas de percepción sobre calidad del proceso electoral e intención de voto, sondeos que tendrán como ámbito geográfico viviendas circundantes al recinto electoral y la última de estas pruebas incluirá un simulacro de votación, señaló el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, informó Agencia de Noticias Fides (ANF)

Al aclarar que el objetivo de esta alianza estratégica no es el de competir con empresas encuestadoras, Núñez sostuvo que la cultura política en democracia constituye una tarea fundamental y permite incorporar la investigación académica, la participación ciudadana, para contribuir a la transparencia electoral y fortalecer la democracia señala ANF.

Por su parte el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, señaló que para ese centro de estudios superiores la participación en esta alianza estratégica constituye un medio no sólo para fortalecer su posición de defensa de la democracia sino para la investigación académica que es uno de los principios de la actividad formativa de esa casa superior de estudios.

Aprueban ley para que Yacimientos y ENDE den Bs 700 millones al TGN

Aprueban ley para que Yacimientos y ENDE den Bs 700 millones al TGN

La estatal petrolera y la empresa de electricidad deben entregar, cada una, Bs 350 millones para financiar proyectos de inversión o programas de interés social. Analistas cuestionan la medida

De forma extraordinaria, así dice el artículo 9 de la Ley 1206 a la obligación que tendrán Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de transferir al Tesoro General de la Nación (TGN) en conjunto Bs 700 millones ($us 100,5 millones) para financiar programas de interés social o de inversión.

La presente ley, que modifica al Presupuesto General del Estado (PGE) 2019, fue sancionada por el Congreso el 5 de agosto consta de nueve artículos y según los analistas es una muestra de que el Gobierno tiene problemas de flujo de caja.

René Martínez, investigador de la Fundación Jubileo, remarcó que el TGN desde hace varias gestiones se encuentra en déficit, y requiere de financiamiento para cubrir esa brecha, en el marco de una tendencia de continuar la expansión del gasto por parte del nivel central.

Sobre el retiro de recursos de Yacimientos y de ENDE, Martínez precisó que habría que analizar el efecto que eso tendría.

“En el caso de YPFB, esta empresa, por muchos años ha captado un excedente importante de los ingresos por hidrocarburos (más allá del IDH y las regalías), que serían los beneficios; no se conoce claramente el destino de esos recursos, pero deberían ser para inversión en el marco de su política de nacionalización,en todo caso se puede inferir que cuenta con un fondo que podría financiar este tipo de operaciones”, puntualizó el economista.

Para el analista Germán Molina, el artículo 9 significa que ahora las empresas YPFB y ENDE están obligadas, cada una, a realizar una transferencia extraordinaria de Bs 350 millones al TGN, que sería utilizado para financiar gasto.

Remarcó que esta medida refleja un problema de flujo de caja y de déficit fiscal del Tesoro para financiar sus gastos aprobados.

“En síntesis, el agente económico Gobierno, con la ley de presupuesto adicional 2019, reconoce que tiene dificultades de flujo de caja, flujo de efectivo y la presente gestión fiscal 2019 concluirá con déficit”, precisó Molina.

Para el analista económico Carlos Schlink, el mencionado artículo, que le faculta al Ministerio de Economía retirar Bs 350 millones de YPFB y otros Bs 350 millones de ENDE para que el Gobierno pueda pagar la inversión pública, pone en riesgo la liquidez de ambas entidades. Además, según su criterio, significa que el TGN no tiene dinero para cubrir sus compromisos de inversión pública comprometida ni para solventar los bonos que prometió a la población.

“Sacar más dinero es seguir incentivando la ineficiencia de las instituciones”, lamentó Schlink.

Se buscó tener el criterio del Ministerio de Economía, de YPFB y de ENDE, pero no contestaron a las preguntas enviadas.

Otras modificaciones

En el artículo 2 se indica la aprobación adicional de recursos y gastos para las entidades del sector público por un importe total agregado de Bs 4.867.940 millones y al consolidado de Bs 4.255.183 millones.

Al respecto, Schlink indicó que este incremento ocurre por dos razones. La primera es por un mal cálculo de las instituciones públicas en sus saldos de bancos de la gestión 2018 y la segunda por un mal cálculo del Ministerio de Economía de los ingresos por impuestos o renta petrolera de la gestión 2019.

Asimismo, remarcó que esos recursos mal calculados no se pueden utilizar hasta aprobar la ley modificatoria “y la razón por la que tardan en aprobar es para que el Ministerio de Economía no incremente el déficit fiscal, provocando mayor burocracia y atraso en la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas”, dijo el analista.

A su vez, José Luis Parada, asesor de la Gobernación de Santa Cruz, hizo notar que la reformulación de un presupuesto se realiza cuando hay una gran variación de los recursos en la economía.

En este caso, el funcionario subrayó que no se justifica porque el aumento de recursos es de apenas un 2,2% del PGE y cuando se ve la ejecución presupuestaria, a junio de esta gestión, que se tiene de universidades, municipios y empresas públicas apenas llegan al 22%.

“No se justifica el aumento del 2,2% porque se hubiera podido realizar un ajuste interno con los recursos que no se ejecutaron. El PGE nunca ejecuta más del 80%”, agregó Parada.