Jubileo Prensa

En encuesta internacional de Presupuesto Abierto 2019, Bolivia se ubica en puesto 104 entre 117 países

30/04/2020

En encuesta internacional de Presupuesto Abierto 2019, Bolivia se ubica en puesto 104 entre 117 países

Transparencia de Bolivia en comparación de otros paises Foto Jubileo

Brújula Digital |30|04|20|

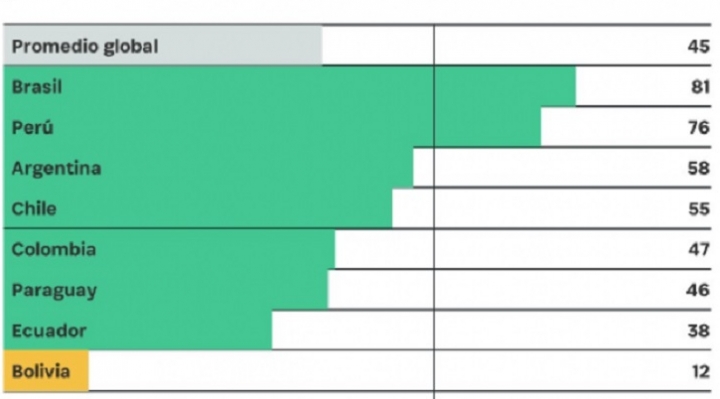

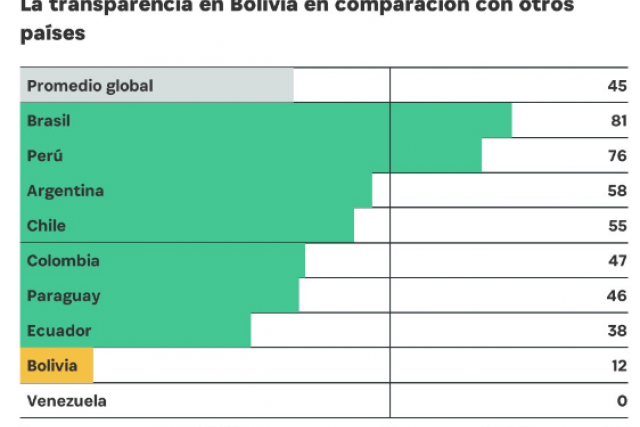

Con una puntuación de 12 sobre 100 en el indicador de transparencia, Bolivia se ubica en el puesto 104 entre 117 países objeto de estudio en el marco de La Encuesta de Presupuesto Abierto del estudio, y lejos del promedio global que alcanza a 45 puntos, encuesta que se ejecuta a iniciativa del International Budget Partnership (IBP), programa global de investigación que promueve el acceso público a la información presupuestaria, la participación y la adopción de sistemas presupuestarios responsables.

La información está contenida en una publicación realizada en redes sociales por de la Fundación Jubileo, y detalla que el estudio evalúa el acceso a la información presupuestaria de los gobiernos centrales por parte del público, las oportunidades formales que tiene la sociedad de participar en el proceso presupuestario y el papel de las instituciones de control, vigilancia y fiscalización, como la Asamblea Legislativa y la Contraloría, en el proceso presupuestario.

“En la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 solo se evalúan los documentos publicados y los eventos, actividades o avances que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 2018; por tanto, los resultados no se refieren al nivel de transparencia y participación en el actual Gobierno, sino a la gestión anterior”, aclara la publicación de la Fundación Jubileo institución encomendada para realizar la encuesta en nuestro país.

La publicación agrega que “al ser el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo el que tiene mayor peso sobre el resultado del índice de Presupuesto Abierto, el principal factor que determina la baja calificación (12/100) de nuestro país, es la falta de publicación de este proyecto” y sugiere para mejorar la transparencia y el índice de presupuesto abierto que se cumplan los siguientes aspectos: la publicación de manera regular y accesible en todo momento, de los reportes de ejecución presupuestaria (al menos por categoría programática y financiamiento); la aplicación y publicación de la información del presupuesto de acuerdo con las clasificaciones por sectores económicos y por finalidad y función; la publicación en línea del proyecto de Presupuesto General del Estado, antes de su aprobación y, la elaboración y publicación de un documento preliminar del proyecto de presupuesto, una revisión de mitad de año y un Informe de Auditoria del Presupuesto General.

El documento de la Fundación Jubileo detalla que la Transparencia (Bolivia obtuvo puntuación de 12/100) mide el acceso a la información por parte del público y la manera en la que el Gobierno Central recauda y gasta los recursos públicos.

En los indicadores complementarios como Participación Pública (en la formulación del presupuesto ante el Ejecutivo, y en la etapa de aprobación ante el Legislativo), que analiza las prácticas del Nivel Central, la legislatura y la Contraloría, la puntuación para Bolivia fue de 15 sobre 100 y, en Vigilancia del Presupuesto (que examina el papel que la legislatura y la entidad de fiscalización superior -Contraloría- en el proceso presupuestario y el grado de supervisión, la calificación obtenida por Bolivia en el estudio fue de 44 sobre 100.

La encuesta internacional de Presupuesto Abierto 2019, señala que Bolivia en transparencia, en comparación con otros países de la región, se ubica en el penúltimo lugar con 12/100, solo por encima de Venezuela 0/100 y por debajo de Paraguay 38/100. La encuesta detalla que Brasil registra 81/100; Perú 76/100; Argentina 58/100; Chile 55/100; Colombia 47/100 y un promedio global en la región de 45/100.

Bolivia obtuvo 12 sobre 100 puntos en transparencia en encuesta internacional de Presupuesto Abierto 2019

Bolivia obtuvo 12 sobre 100 puntos en transparencia en encuesta internacional de Presupuesto Abierto 2019

La Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 solo evaluó los documentos publicados y los eventos, actividades o avances que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 2018; por tanto, los resultados no se refieren al nivel de transparencia y participación en el actual Gobierno, sino a la gestión anterior.

Con una puntuación de 12 sobre 100 en el indicador de transparencia, Bolivia se sitúa entre los más bajos de la región y el mundo en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, realizada en 117 países, informó la Fundación Jubileo.

Si bien obtuvo una mínima mejora respecto a una medición anterior, aún se encuentra muy abajo, en el puesto 104, y lejos del promedio global que alcanza a 45 puntos.

La Encuesta de Presupuesto Abierto es parte de una iniciativa del International Budget Partnership (IBP), un programa global de investigación que promueve el acceso público a la información presupuestaria, la participación y la adopción de sistemas presupuestarios responsables.

El estudio evalúa el acceso a la información presupuestaria de los Gobiernos Centrales por parte del público, las oportunidades formales que la sociedad tiene de participar en el proceso presupuestario y el papel de las instituciones de control, vigilancia y fiscalización, como la Asamblea Legislativa y la Contraloría, en el proceso presupuestario.

Esta acción es posible por el esfuerzo de organizaciones de diversas regiones del mundo. En el caso de Bolivia, Fundación Jubileo fue la institución referente encomendada para realizar la encuesta.

En la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 solo se evalúan los documentos publicados y los eventos, actividades o avances que tuvieron lugar hasta el 31 de diciembre de 2018; por tanto, los resultados no se refieren al nivel de transparencia y participación en el actual Gobierno, sino a la gestión anterior. En el periodo 2019, de los 8 documentos que evalúa la encuesta, Bolivia publicó, dentro los plazos que la metodología determina, el Presupuesto Aprobado y el Informe de Fin de Año (para el efecto, se ha considerado la Memoria de la Economía Boliviana).

El proyecto de Presupuesto, si bien es elaborado y presentado por las autoridades gubernamentales, no es publicado. El Presupuesto Ciudadano fue publicado tarde y los informes durante el año no son publicados dentro de los tiempos y formatos accesibles. Tampoco se producen o publican un documento preliminar, una revisión de mitad de año y un informe de auditoría de todo el Presupuesto. Siendo que el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo es el que tiene mayor peso sobre el resultado del índice de Presupuesto Abierto, el principal factor de la baja calificación del país es justamente por la falta de publicación de este proyecto.

En los indicadores complementarios, la puntuación para Bolivia fue de 15 sobre 100 en Participación Pública y de 44 sobre 100 en Vigilancia del Presupuesto. No obstante, el estudio otorga la mayor relevancia al indicador de transparencia.

La próxima encuesta 2021 será realizada con base en el año fiscal 2020, por lo que las mejoras que puedan realizarse en esta gestión serán determinantes para mejorar la transparencia y participación, y por tanto la calificación del país

http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/42316

Alistan planes para volver a trabajar y para retomar vuelos

Alistan planes para volver a trabajar y para retomar vuelos

Sabsa prevé llegada al aeropuerto con más anticipación, además de uso de guantes, barbijo. Industriales proponen compras separadas de hombres y mujeres.

La CNI señala que el 60% de las industrias en el país están paralizadas

Industriales preparan retorno al trabajo con varias medidas crisis

Los empresarios sugieren que para levantar la demanda los centros de abasto estén más horas abiertas en el día y que los varones y mujeres compren por separado.

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

Cándido Tancara Castillo / La Paz

Una vez que la presidenta Jeanine Añez anticipó el lunes que se va a “liberar la economía” de manera “progresiva”, los industriales dieron inicio a la operación retorno al trabajo con el diseño de varias medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y clientes ante el Convid-19. El sector aeronáutico, de la mano de SABSA, también se puso manos a la obra para el inicio de operaciones de manera paulatina.

“Hay que convenir más allá de volver a trabajar, tenemos crisis de demanda y eso hace que muchos artículos hayan caído por efecto del coronavirus”, dijo a Página Siete el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ivo Blazicevic, y propuso que los supermercados y tiendas permanezcan abiertas más horas durante el día, pues cuando hay poco tiempo para las ventas se producen las aglomeraciones.

Sostuvo que una de las forma para levantar la demanda de los productos de los industriales es que los varones compren en horas de la mañana y las mujeres lo hagan en la tarde para evitar la aglomeración y el posible contagio del coronavirus.

El empresario dijo que es importante “mantener el distanciamiento social” pese que se flexibilizará la cuarentena, en los lugares de venta y sobre todo en las industrias, donde “no necesitamos trabajar con toda la gente ni en los tres turnos; cada industria verá cómo se acomoda”.

También puede leer: Distanciamiento y uso obligatorio de barbijo: la propuesta de los empresarios para levantar la cuarentena

Añez anunció que la flexibilidad de la cuarentena “probablemente sea por departamentos o quizá por ciudades intermedias, que vamos a liberar la economía, pero lo tenemos que hacer de manera responsable”, durante la inauguración de la Unidad de Hemodiálisis de la Caja de Salud de Caminos de Trinidad.

Blazicevic sostuvo que como sector “necesitamos mayor tiempo para distribuir (nuestra producción) y también que los mercados, tiendas y supermercados un mayor espacio para la venta”, pues, prosiguió, solo así se evitará la aglomeración o que las mismas personas acudan a las comprar. Sugirió que los centros de abasto podrían estar abiertos hasta las 16:00, lo que “daría posibilidades de abastecimiento más abierto y menos aglomeración”.

También puede leer: CNI: estudio advierte que luego de 27 días de cuarentena, 50% de las empresas entrarán en iliquidez

Para el empresario no solo los hombres podrían hacer las compras en horas de la mañana y las mujeres en horas de tarde sino también hay la otra alternativa, que los números impares lo hagan en la mañana y los pares, en la tarde.

Determinar responsabilidades

Blazicevic dijo que toda actividad productiva debe reanudar sus labores con algunas “condiciones severas de seguridad”, para evitar el contagio del Covid-19, entre ellas medidas de bioseguridad, mascarillas, barbijos, alcohol en gel. En las industrias, explicó, cuanto más grandes sean estas deben habilitarse cabinas de desinfección, fumigación permanente de lugares concurridos, además de lavamanos. Afirmó que estos aspectos deben ser establecidos en una norma por el Ministerio de Trabajo para determinar responsabilidades, pues según algunos reportes preliminares, continuó, algunas empresas tienen “en su planilla (gente) que se están contagiando”. Aseveró que este “es el mayor problema que hay que resolver, los empresarios tienen miedo porque a través de los sindicatos” se puede exigir pago de indemnizaciones. Por ello sostuvo que los trabajadores tendrían que contar con todo los elementos de bioseguridad.

También puede leer: La Paz y Cochabamba piden flexibilizar la cuarentena, Sosa critica este pedido

Otro elemento central, según el presidente de la CNI, es que las empresas que reanuden sus labores deberían facilitar transporte propio a sus trabajadores para evitar contagio del virus. “Si una empresas puede transportar a su personal en esta fase, bienvenida” pues “el transporte juega un rol clave para calificar y trabajar”.

Dijo que las empresas que no pueden ofrecer transporte a sus dependientes tienen que retornar de manera paulatina, “con mucho cuidado”, porque el transporte masivo es un riesgo pese a que aborden menos personas que la capacidad del motorizado.

Jubileo propone que la flexibilización se aplique con “cuidado”

El director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, afirmó el lunes que la flexibilización de la cuarentena a partir de mayo, como anticipó el Gobierno, se debe realizar con “cuidado” porque es un “riesgo” para la población, en momentos en que los casos de coronavirus van en aumento y en lugares “insospechados” del país.

“Creo que abrir sin cuidados a un tema de flexibilizar la cuarentena produce mucho riesgo en la población”, dijo Núñez al advertir que el país pasa por una disyuntiva que dificulta responder a la epidemia. Explicó que por un lado está que el Estado no identificó los lugares dónde están las personas que necesitan los bonos, para garantizar su alimentación y de esta manera brindar tranquilidad para que se queden en casa. Por otro lado, continuó, está el “riesgo de la emergencia sanitaria” porque el problema de la salud pública “no está resuelto ni mejorado”, pues hay regiones en el país donde el riesgo de contagio del coronavirus “es alto en lugares no sospechados y donde la situación se puede complicar”.

El ejecutivo de la Fundación Jubileo también sostuvo que es “fundamental que nosotros busquemos garantizar la producción” de alimentos e insumos médicos, pero consideró de importancia que todos los trabajadores reanuden sus operaciones con medidas de bioseguridad para que no sean contagiados por el virus.

“El primer paso para la flexibilización de la cuarentena es garantizar las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta”, insistió y dijo que la pequeña y mediana empresa en el país “están en emergencia” y necesitan reanudar sus operaciones pero para el efecto deben cumplir con las medidas de bioseguridad para su personal.

Núñez recordó que antes del coronavirus ya se anticipaba que este año la economía del país sufriría una desaceleración como efecto del déficit que se arrastra desde 2014 (-3,4%) y también porque desde ese año el gobierno anterior comenzó a utilizar los recursos de las reservas internacionales (que se redujo de 15.123 millones de dólares a 6.468 millones de dólares a diciembre de 2019). Y lo que hace el coronavirus, continuó, “es debilitar al sector productivo” en el país y en el mundo “desestabiliza” las economías más grandes y, además, sus “efectos son bastantes fuertes” y por ahora “no lo estamos midiendo, recién lo vamos a apreciar en el segundo semestre” cuando se vean los ingresos por la venta de gas a Brasil y Argentina.

Tanto el personal como los pasajeros deben usar equipos de bioseguridad

Barbijos, estar en el aeropuerto 2 horas antes: las medidas para volver a volar

Terminales El documento recoge un conjunto de medidas básicas de seguridad y funcionamiento que serán aplicadas en los aeropuertos una vez se levanten las restricciones al transporte aéreo en el país.

Foto:Archivo / Página Siete

Manuel Filomeno / La Paz

Crisis minera pone en riesgo a casi 50 mil trabajadores

Crisis minera pone en riesgo a casi 50 mil trabajadores

La crisis del sector minero, que se ahondó este año con la caída de precios y la pandemia del coronavirus, pone en riesgo de desempleo a aproximadamente 50 mil trabajadores de este sector, señala un informe de la Fundación Jubileo.

La publicación menciona que, de los 200 mil trabajadores del sector minero, hay 130 mil cooperativistas que serán los más afectados por la coyuntura adversa.

“Son unos 50 mil trabajadores que ahora, durante la cuarentena y luego, cuando se supere esta situación, estarán en situación dramática si no se hace algo para sacarles del pozo. Junto a sus familias suman unas 200 mil personas que están en grave riesgo”, dice el documento.

Ante el descenso significativo de la demanda de metales en el mundo, surgió la caída de precios desde mediados del año pasado. Adicionalmente, los mecanismos de venta son “altamente desfavorables para los productores pequeños”, pues, según el documento, los convierte en vulnerables a la volatilidad de los precios internacionales.

Propuestas

Para mitigar la crisis del sector minero, Fundación Jubileo propone aprovechar la coyuntura de emergencia sanitaria para resolver varios problemas, empezando por el posible desempleo de 50 mil personas.

Señala que el enfoque de generar divisas en lugar de generar excedentes debe empezar a superarse. En medio de un alza constante del precio del oro, surge la propuesta de mejorar el aporte del sector aurífero al Estado.

Sugiere, además, captar inversiones en exploración. A la fecha, los incentivos tienen algunos resultados, pero la burocracia y el estilo de gestión del anterior Gobierno crearon obstáculos para materializar la exploración.

ORO, EL MINERAL QUE MENOS APORTA

Fundación Jubileo observa que el oro, pese a ser el metal más importante en valor de exportación, es uno de los que menos aporta a la renta minera, pues de casi 2.000 millones de dólares exportados en 2019, solamente 50 millones pasaron a la renta nacional.

Contrariamente, de los 1.300 millones de dólares obtenidos por exportación de zinc, la renta nacional superó los 100 millones, ya que el 87 por ciento de dicha exportación corresponde a empresas que pagan impuestos.

En marzo de 2020 cayó el precio de los minerales por el coronavirus, pero el oro mantuvo su valor al ser considerado el refugio de los ahorros.

Caída del Petróleo - antecedentes,impacto -Covid19

https://www.youtube.com/watch?v=o1t5r0d6KWU

Estudio de Integridad Electoral: El TSE tiene un índice de transparencia de 35,2%

Estudio de Integridad Electoral: El TSE tiene un índice de transparencia de 35,2%

El Tribunal Supremo Electoral alcanzó un índice de transparencia de 35,3% respecto al acceso a la información pública durante el período de seguimiento al proceso electoral 2020, según el primer monitoreo del Estudio de Integridad Electoral.

La calificación se obtuvo sumando el valor porcentual de las respuestas positivas de la variable “acceso a información pública” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). El seguimiento data del 3 al 11 de marzo.

El monitoreo se realizó a la página web del Órgano Electoral. Se plantearon 17 variables sobre la información que ofrece el portal, de las cuales seis reportaron de manera positiva que la web tiene links específicos sobre los partidos políticos, fiscalización a las organizaciones políticas, rendición de cuentas y transparencia; sin embargo, la información no está actualizada.

Respecto a los TED, el promedio de calificación alcanzó a 35,9%. Por otro lado, se observa que las páginas web departamentales no son independientes del TSE. No tienen un espacio para atender a la ciudadanía ni tiempo de respuesta a las solicitudes de información o consulta, tampoco existe información acerca de las actas de las salas plenas de los organismos departamentales.

A través de sus cuentas de facebook y twitter, se difunde más información que en sus páginas web. Cochabamba actualizó sus redes sociales y Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Oruro no las han renovado.

En el caso del TSE, se difunde y publica bastante información oficial a través de sus cuentas en redes sociales.

La iniciativa Estudio de Integridad Electoral es impulsada por instituciones aliadas a la Ruta de la Democracia, la Fundación Jubileo y la Carrera de Ciencia Política de la UMSA.

(En base a boletín del Estudio de Integridad Electoral)

Advierten consecuencias para el gas boliviano

Advierten consecuencias para el gas boliviano

Tras la caída del precio del petróleo, analistas y expertos bolivianos expresaron que la exportación de gas nacional a los mercados internaciones se verá afectada, sobre todo en el segundo trimestre del presente año.

El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, señaló que las exportaciones bolivianas de gas natural pueden verse afectadas por menores precios.

“Seguramente va a tener su efecto en nuestra economía en los próximos tres a seis meses. Por la fórmula que tenemos de cálculo de precio con Brasil, el efecto no es inmediato, sino que se produce a partir de los siguientes tres a seis meses”, dijo recientemente Velásquez.

Para el analista en energías Francesco Zaratti, las variaciones del precio internacional del petróleo tienen doble efecto en Bolivia: implica una baja en los ingresos por venta de gas, pero también un ahorro en el gasto por importación de combustibles como diésel y gasolina.

Sin embargo, advirtió que “actualmente es mayor la pérdida que la ganancia”.

Velásquez coincidió en esta postura al afirmar que el principal negocio de Bolivia es la exportación de gas natural.

El economista Gabriel Espinoza, en su cuenta de Twitter, escribió que los valores trimestrales promedio, hasta ahora, siguen en niveles similares al del pasado año y que están por encima de las estimaciones del Presupuesto General del Estado (PGE) y del Programa Fiscal Financiero.

“Hay que preocuparse, porque los efectos del coronavirus vendrán también por el lado del comercio, el turismo, la logística. Pero eso no significa seguir a quienes hacen plata pregonando crisis y cae en pánico”, escribió.

Por su parte, el especialista en hidrocarburos Bernardo Prado aseguró a Los Tiempos Web que la situación es preocupante, ya que afecta directamente a los ingresos por exportación del gas.

“Hay que preocuparnos porque la caída es drástica y se va a reflejar en los precios de exportación de gas natural, ya que como es sabido, la fórmula del precio de nuestro gas está establecida al precio del petróleo”, indicó.

GAS INDEXADO AL PRECIO DEL CRUDO

De igual manera se expresó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, al explicar que la caída del precio del petróleo afecta económicamente al país porque el precio del gas de exportación está indexado al precio del petróleo.

https://bit.ly/39QYSaw

Expertas prevén que en cinco años ya no habrá gas para exportar

Expertas prevén que en cinco años ya no habrá gas para exportar

Con las reservas certificadas hasta el cierre de 2019, advirtieron que en 2025 se tendrá un déficit de 5,95 MMmcd, que limitará la venta al mercado externo.

Página Siete / La Paz

Hasta diciembre de 2019, se estima que las reservas probadas de gas natural cerraron en 7,79 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés). Sobre esa base, en 2025 la producción del energético habrá caído a 34,4 millones de metros cúbicos día (MMmcd), un volumen que no alcanzará para exportar, según dos expertas.

En el foro denominado “De la supuesta nacionalización a la importación de hidrocarburos”, organizado por la Fundación Jubileo, las analistas Isabel Chopitea y Susana Anaya explicaron que de acuerdo con las tres certificaciones más recientes, se calcula que hasta 2017 había un remanente de gas de 9,04 TCF, de los cuales el consumo de mercado externo e interno redujo las reservas en 1,25 TCF en un año.

Por lo tanto, quedan 7,79 TCF, pero como en los anteriores 14 años no se firmaron contratos de exploración que sean significativos y que hayan incrementado las reservas, los pronósticos de producción están a la baja de modo que en cinco años se llegará a 34,4 MMmcd (infografía).

En la actualidad, Bolivia produce 51 MMmcd, con datos a enero de 2020, de los cuales entregó hasta febrero 28 MMmcd a Brasil; 11 MMmcd a Argentina y 12 MMmcd al mercado interno.

“Los pronósticos de producción -ya que no hubo contratos significativos en la exploración y sí decremento de reservas- nos muestran una proyección, con base en las reservas probadas y desarrolladas, que está decreciendo. Entonces esto afectará nuestros compromisos con los mercados”, explicó Chopitea.

Sostuvo que una situación similar sucede con la producción de líquidos, que es más preocupante porque el país depende de eso para abastecer el consumo interno. A su vez, este factor impacta en una mayor importación de carburantes y lubricantes, lo que supone una mayor erogación de recursos para el subsidio.

Las expertas apuntaron que para este año se espera un nivel de producción de 47.500 barriles por día (BPD), un volumen que, con base en las previsiones, descenderá hasta los 28.500 BPD, cantidad que no se registró desde 2006, época en que se “nacionalizaron” los hidrocarburos.

En su análisis, identificaron que la causa de la menor producción fue la ausencia de políticas sectoriales y la mala gestión del sector y de YPFB, que se reflejó en una importación creciente por el déficit que hay en la producción de diésel y gasolina; déficit fiscal, ya que no se supo aprovechar el auge de los precios del gas natural que hubo hasta 2014, y el déficit de la balanza comercial.

Sobre el último punto, indicaron que la caída del valor de las exportaciones de gas se percibe desde 2012. Por entonces hubo un superávit de más de 3.000 millones de dólares, que se redujo a algo más de 700 millones al cierre de 2019, según datos oficiales del Ministerio de Economía.

Asimismo, según la evaluación de las expertas, desde 2006 hasta 2019 el país recibió al menos 38.651 millones de dólares por la renta petrolera, la generación de regalías, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la participación del Tesoro General de la Nación, entre otros.

La experta añadió que desde hace varios años YPFB se dedicó en mayor medida a hacer pruebas de sísmica en diferentes regiones, para aumentar la información en áreas poco estudiadas, pero no desarrolló proyectos de exploración-explotación.

Anaya y Chopitea advirtieron que la baja producción de gas impactará en los compromisos que se tienen con el mercado externo, al punto de que en los siguientes años ya no se tendrá de dónde entregar el energético, al tomar en cuenta que para la maduración de un nuevo reservorio hacen falta, como mínimo, cinco años, hasta un máximo de 10.

De acuerdo con la exposición, con base en las reservas probadas actuales, para este año se tendrá disponible 23,7 MMmcd para vender a Brasil, pero a medida que pasen los años el nivel disponible irá en descenso y a partir de 2025 se tendrán cifras negativas y no alcanzará para el mercado argentino; se calcula que habrá un faltante de 5,95 MMmcd en 2026, que es cuando vence el contrato con ese socio.

Dos nuevos reservorios

La presidenta Jeanine Añez anunció el viernes el hallazgo de dos “importantes” pozos de gas y petróleo en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz.

El hallazgo en el primero se trata del pozo Sipotindi X-1, cuya perforación superó los 6.300 metros hasta el momento y permitió llegar a la formación Huamampampa, que es la misma de los campos gasíferos Incahuasi, San Alberto y Margarita. Los trabajos de exploración llegarán a su fin dentro de dos meses.

El segundo hallazgo está en Santa Cruz y se trata del pozo Yarará X-1, que fue perforado a más de 4.000 metros de profundidad y las pruebas establecieron que producirá, desde el próximo mes, al menos 400 barriles de petróleo por día e incrementará la producción local de líquidos.

Planta de Úrea consume el 6,7% del gas producido

La Planta de Amoniaco y Úrea, ubicada en Bulo Bulo, Cochabamba, demanda el 6,7% del gas producido en el país. La factoría ya lleva más de tres meses parada y el Gobierno tiene planeado reactivarla antes de fin de mes.

En un panel organizado por la Fundación Jubileo, la experta en hidrocarburos Susana Anaya afirmó que del total producido en gas natural, el 72% se destina al mercado de exportación, es decir que se envía a Brasil y a Argentina, y que el 28% es para el consumo de mercado interno.

De éste último, de los 12 millones de metros cúbicos día (MMmcd), el 40,3% se lo destina para la distribución de gas natural por redes (industrias, comercios, GNV y domicilios); el 39,5% es para el sector eléctrico; el 12,8% son los consumidores directos como refinerías y el 6,7% se lo envía para el funcionamiento de la Planta de Úrea, según información oficial de YPFB.

“El 6,7% que se destina al mercado interno se va para la Planta de Úrea y se lo comercializa a un precio de 0,90 dólares el millar de BTU, pero la planta actualmente está parada y encima genera déficit para el Estado. Es un gas que puede ser exportado a un precio mayor a cinco o seis dólares, como se lo vende a Argentina o Brasil”, consideró Anaya.

La factoría está paralizada desde noviembre de 2019. No obstante, la anterior semana el presidente de la petrolera del Estado, Herland Soliz, anunció que durante este mes se reanudará las operaciones del complejo y para ello se buscan mercados.

“Vamos a buscar una salida rentable para la planta que fue mal concebida”, afirmó Soliz.

La película que nos contaron sobre el gas

La película que nos contaron sobre el gas

Javier Aliaga

La inauguración de una torre de perforación a fines de 2015 en el campo Itaguazurenda (Santa Cruz) sólo sirvió para que el entonces presidente Evo Morales pueda tomarse una bonita fotografía que corone una escena más de la película de la nacionalización que nos contaron. Los trabajadores de YPFB armaron la torre e hicieron la planchada y los caminos de acceso en tiempo récord para que la inauguración coincida con el Día del Petrolero. El proyecto resultó un fracaso, pero eso no fue una sorpresa para los expertos que veían el show con escepticismo debido a la conducción excesivamente política e improvisada de YPFB.

Con una total falta de respeto por la población, los “guionistas” de la nacionalización montaron lo de Itaguazurenda y uno que otro truco más para la televisión con el propósito de contar la historia de que el Estado estaba trabajando e invirtiendo para desarrollar el sector ante la ausencia de inversión privada. Hubo mucho trabajo exploratorio sin sentido, improvisación, mala gestión y derroche de los escasos recursos del país.

La puesta en escena de Itaguazurenda la contó el experto Hugo del Granado en el foro de Jubileo sobre hidrocarburos para cuestionar el hecho de que se perforaron pozos para justificar la erogación de recursos. Según datos oficiales, Itaguazurenda demandó una inversión de 15 millones de dólares, una cifra modesta si se compara con el despilfarro de otros recursos. En el foro, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), bajo la conducción de nuevas autoridades, reveló cifras desconocidas acerca de la situación del sector. Las presentaciones permitieron concluir a los expertos del foro -Del Granado, Mauricio Medinaceli y Raúl Velásquez- que hubo pérdidas millonarias en proyectos fallidos y en plantas de supuesta industrialización con problemas estructurales y de mercados.

También alertaron sobre los conflictos con el régimen fiscal, las subvenciones, los precios del mercado interno, la falta de transparencia en la adjudicación de bloques y el vía crucis de las empresas que quieren invertir en exploración, pero no pueden porque los contratos tardan años en concretarse.

Los cuestionamientos tienen que ver con el manejo del sector durante la gestión de Evo Morales. Sabemos que la nacionalización fue bendecida providencialmente por el ciclo de altos precios de los hidrocarburos. La abundancia de los recursos ayudó a que las petroleras acepten el régimen fiscal y el país reciba mucho dinero, aunque los privados no hayan hecho inversiones significativas para exploración, ni siquiera tratando de ampararse en la Ley de Incentivos de 2015.

El modelo no es sostenible. Lo razonable hubiera sido que el anterior Gobierno dé un verdadero giro con el régimen fiscal del sector analizando experiencias de la región sobre marcos tributarios flexibles y graduales en función de la producción y de los precios, pero no pudo para no contradecir el discurso antiprivado y antipetroleras, claramente inútil a la vista de la declinación del sector.

También es razonable la recomendación hecha en el foro de que el sector necesita de verdaderos equilibrios entre el Estado y las petroleras, sin dejar que ninguno de los dos ejerza un rol aplastante sobre el otro. La reciente historia, la de antes de Morales y la desarrollada durante su Administración, demuestra que optar por los extremos puede agravar los problemas. Durante 14 años nos contaron la película del supuesto éxito de la nacionalización para desarrollar el gas, pero parece que muchos de los bolivianos asistieron dormidos a la exhibición de la historia y no diferenciaron lo propagandístico de la realidad. No sé a qué género fílmico corresponde la historia, pero hay temas que no caben en el cine.

Importación de carburantes creció en 800% desde 2003

Importación de carburantes creció en 800% desde 2003

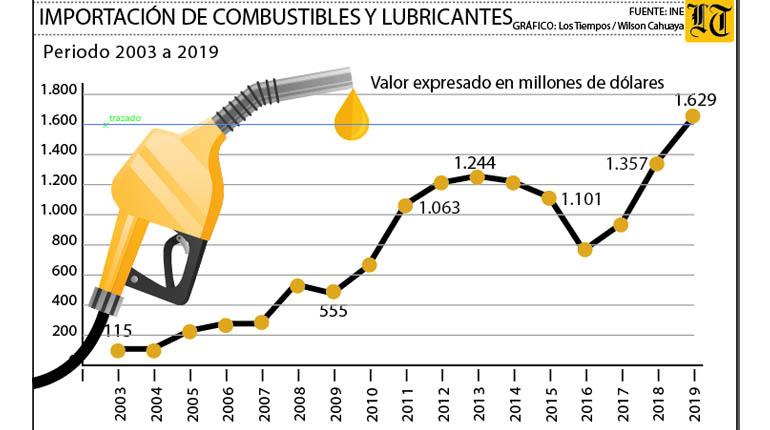

Importación de combustibles y lubricantes. | Wilson Cahuaya

Importación de combustibles y lubricantes. | Wilson Cahuaya

La importación de combustibles y lubricantes creció en algo más de 800 por ciento en las últimas décadas. Pasó de 115 millones de dólares en 2003 a 1.629 millones de dólares en la gestión pasada, informaron las expertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Isabel Chopitea y Susana Anaya.

La información se conoció en la presentación del estudio realizado por la ANH, en coordinación con la Fundación Jubileo, denominado “De la nacionalización a la importación de hidrocarburos”.

Durante la exposición salió a luz que el incremento en la importación de combustibles responde particularmente a dos factores: un mayor parque automotor y la baja en la producción nacional.

“Como consecuencia de la disminución de la producción de líquidos en los campos, la producción de diesel oil, gasolina especial y lubricantes ha caído más que proporcionalmente, mientras la demanda de estos derivados es creciente (parque automotor) en el mercado interno”, explicaron las expertas.

La merma en la producción ocasiona que las refinerías operen por debajo de su capacidad instalada, sin lograr cumplir con el objetivo de las instalaciones, reducir, bajar el costo destinado a la subvención de los carburantes.

“La brecha entre demanda y oferta de estos derivados se cierra mediante la importación de volúmenes crecientes, lo cual repercute sobre la balanza comercial (divisas) y el déficit fiscal, por la erogación de subvenciones”, agregaron.

Subvenciones

En este proceso complicado hidrocarburífero, la falta de combustibles líquidos significa la erogación millones de dólares del Estado para subvencionar los combustibles.

Cabe señalar que la subvención a los hidrocarburos en 2018 alcanzó a 727 millones de dólares.

“Para 2019, la subvención continúo subiendo, en este periodo alcanzó a 794 millones de dólares”, señala el documento que se dio a conocer.

Según el estudio realizado por las expertas sobre la evolución de las importaciones de diesel oil, gasolina especial y lubricantes, en 2019 es el periodo en que se destinaron mayores recursos económicos para mantener los niveles de los precios bajos de los combustibles en el país.

De 74 millones de dólares que se destinaban para subvencionar los hidrocarburos, en 2019 estos llegaron a 794 millones de dólares.

Por ejemplo, en 2019 el costo internacional del diésel fue de 8,88 bolivianos, pero en Bolivia se comercializa a 3,72 bolivianos, en tanto, el precio de la gasolina especial a nivel internacional estaba en 8,68 bolivianos por litro, en Bolivia tiene un costo de 3,74 bolivianos.

Entonces, el Tesoro General del Estado asume la diferencia con relación a los precios internacionales.

Para 2020

El Presupuesto General del Estado de 2020 aumenta en 11,3 por ciento los recursos para la importación de combustibles.

El monto por ese concepto pasó de 18.861 millones de bolivianos (2.700 millones de dólares) en el presupuesto del año pasado a 21.268,5 millones de bolivianos (3.055 millones de dólares) en 2020, asignado a la partida de gastos de bienes y servicios de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB).

Principales proveedores

Según el IBCE, en 2019, la importación de diésel alcanzó un nuevo récord sumando 992 millones de dólares, siendo los principales proveedores Argentina con una partición del 31%, seguido de Chile con el 27% y Suiza (13%).

La importación de gasolina alcanzó un nuevo récord con 563 millones de dólares, teniendo como principales países de origen a Argentina con una participación sobre el total del 28 por ciento, Rusia (11%) y Singapur (10%).

BOLIVIA REQUIERE REDUCIR GASTOS

El exministro de Hidrocarburos Alvaro Ríos refiere que Bolivia tuvo un ciclo de bonanza económica con ingresos basados sobre todo en la venta de gas a los mercados de Argentina y Brasil, señala un reporte.

Explica que hubo grandes ingresos fruto de los mayores volúmenes enviados a los dos mercados vecinos, así como de los altos precios del energético en el mercado internacional entre 2007 y 2014.

Pero señala que la situación actual es diferente. Ahora Bolivia importa cada vez mayores volúmenes de diésel y gasolina, por lo que se requiere de manera urgente disminuir el gasto de divisas por importación de combustibles, a través de legislación que incentive la producción en campos pequeños y maduros.